帝国時代の学問の後進性を暴く

◉『朝日新聞』2016年6月 26日付読書欄

帝国主義時代の学問的研究が人権意識の定着した現代社会から厳しく糾弾されている。それに対応しえない研究空間の後進性を暴くのが、本書のモチーフだ。

帝国大学医科大学(現・東大医学部)教授の小金井良精が1880年代に2回、北海道を訪れて各地のアイヌ墓地から160前後の頭骨と多くの副葬品を持ち帰った。1924年に京都帝大教授の清野謙次が樺太アイヌの頭骨を収奪している。さらに北海道帝大教授の児玉作左衛門らが、道内各地、樺太、北千島から大量のアイヌ遺骨を発掘、研究に用いていた。この発掘は戦後になっても続く。

北大側の調査によっても、八雲町の241体、新ひだか町の196体を筆頭に、52市町で1014体の遺骨が発掘されたというのだ.北海道開拓時には発掘は違法ではなかったが、その後違法になっても教授たちは詭弁を弄してその責任を免れつづけてきた。

これに対して 80 年代に入って北海道ウタリ協会(当時)からの返還要請が始まる。遺骨の一部が戻されたにせよ、文科省の調査では未だ全国 12 大学のアイヌ遺骨 1636 体が戻されていない。本書の執筆グループはこの返還と、資料や文書の公開を求めているわけだが、「北海道帝国大学」の壁は厚く、政治もまた先住民族への理解も十分とはいえない。その辺りが細部にわたって描写されている。

幕藩体制のもとアイヌは「化外の民とされ」独自に集落をつくり、漁猟や冠婚葬祭などを行っていた。明治以後の同化政策でもコタンは独自に民事、刑事の訴訟を行っていた。遺骨や墓地の管理権はコタンにあり、埋葬はコタンで行われていて、個人が特定化できないケースもある。

先住民族の伝統を考慮しない法体系や、遺骨を動物実験室に置く非人間性、「アイヌの遺骨はアイヌに返せ」とのあたり前の論に立ちふさがる論理の破綻ぶりに驚かされる。

保坂正康(ノンフィクション作家)

-

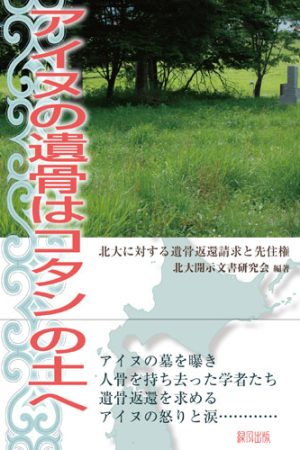

アイヌの遺骨はコタンの土へ―北大に対する遺骨返還請求と先住権¥ 2,400 (税別)

アイヌの遺骨はコタンの土へ―北大に対する遺骨返還請求と先住権¥ 2,400 (税別)